○北広島町法定外公共物用途廃止等に関する要綱

平成21年2月4日

告示第11号

北広島町法定外公共物用途廃止等に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、法令等に特別の定めがあるもののほか、法定外公共物の用途廃止(以下「用途廃止」という。)に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において法定外公共物とは、北広島町法定外公共用物等管理条例(平成29年北広島町条例第6号)第2条に掲げるものをいう。

2 この要綱において用途廃止とは、付替え、宅地造成事業その他状況の変化により機能を喪失し、又は引き続き存置する必要がないと認められる法定外公共用物を普通財産に用途変更することをいう。

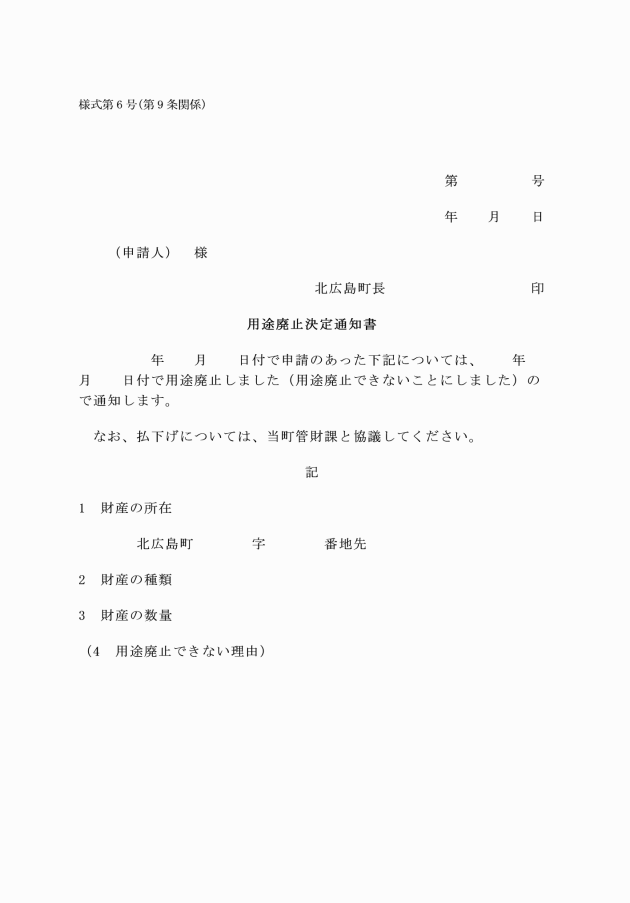

(用途廃止)

第3条 用途廃止を行う場合は次のとおりとする。

(1) 公用廃止申請財産(以下「申請財産」という。)が法定外公共物として機能を失っている場合において、これを元の用途に供する必要がないと認められる場合

(2) 申請財産について、代替施設が新設されたため、申請財産を法定外公共物として存置する必要がなくなった場合

(3) その他、開発等により申請財産を法定外公共物として存置させることが不適当又は不必要であると認められる場合

(用途廃止の基準)

第4条 用途廃止を行うことができる基準は、法定外公共物として存置すべきかどうかの判断によるものとする。ただし、機能が不十分な代替施設を設置した場合又は現に法定外公共物として使用されている場合、その他周囲の状況から見て前後に法定外公共物としての機能がある場合には用途廃止はできないものとする。

(申請者)

第5条 法定外公共物の用途廃止を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、申請財産に隣接する土地の所有者又は借地権者とする。

2 売買契約又は借地契約による権利者である場合には、当該書類の添付により申請者となることができる。

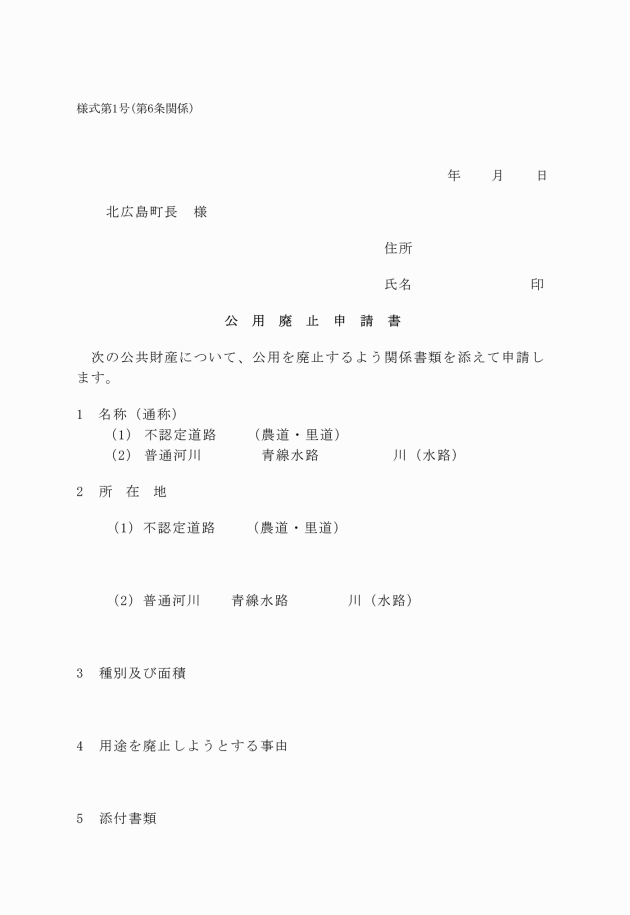

(1) 用途廃止後速やかに公有財産払下を受ける旨の誓約書(様式第2号)

(2) 位置図 縮尺1/10,000から1/50,000程度で、申請財産を表示するのに適当なもので、周辺の地形を略記したものとする。

(3) 公図の写し 法務局備付けの公図から、申請箇所を中心になるべく広い範囲を転写したものに、公図と同様に着色し、さらに申請者の所有地又は開発区域は黄色で表示し、次に掲げる事項を記入したものとする。なお、申請財産が字界にあたるときは、隣接する字の公図の写し及び合成公図を添付することを要する。

ア 申請箇所を斜線、着色等により明示すること。

イ 公図に方位及び縮尺が記載されている場合には、方位及び縮尺

ウ 当該公図の転写年月日、転写者氏名及び押印

(4) 地積測量図 申請地及びその隣接地において、分筆等により地積測量図が法務局に提出されている場合にあっては、その写しを添付するものとする。

(5) 現況平面図 縮尺は1/250から1/500までの間で、現況を表示するのに適当なものとし、建設省公共測量作業規程の地形編を参考に、国土基本図図式に則って作成した図面、申請箇所並びにその周辺の地形及び地上物件を表示した図面、里道敷きは赤、水路敷きは青で着色し、次に掲げる事項を記入したものとする。

ア 縮尺及び方位

イ 隣接地の地番、地目及び土地所有者名

ウ 法定道路又は法定外公共物の名称

エ 申請財産の位置(代替施設を設置する場合はその位置)

オ 横断図面の横断線

カ 水路については、矢印でその流れの方向を示すこと。

キ 境界杭の位置を明記すること。

ク 作成者の資格及び氏名を明記し、押印すること。

(6) 求積図

ア 縮尺は現況平面図と同一のものとする。

イ 面積の計算は、座標求積法等により、各法定外公共物の用途別に小数第2位まで求めるものとする。

ウ 方位、縮尺及び所在を明記のこと。

エ 作成者の資格及び氏名を明記し、押印すること。

オ 申請者が複数の場合は申請者ごとに求積すること。

(7) 横断図

ア 縮尺は1/50から1/100までの間で、地形に応じて必要な箇所について作成する。

イ 申請財産と隣接土地との境界線を明記すること。(寄附申請財産がある場合には、その財産と隣接土地との境界線も明示すること。)

ウ 作成した箇所を平面図に明記すること。

エ 作成者の資格及び氏名を明記し、押印すること。

(8) 登記簿謄本 申請財産が有地番の場合には添付すること。

(9) 現況写真

ア 申請財産を朱線で明示すること。

イ 現況平面図に写真撮影方向を明示すること。

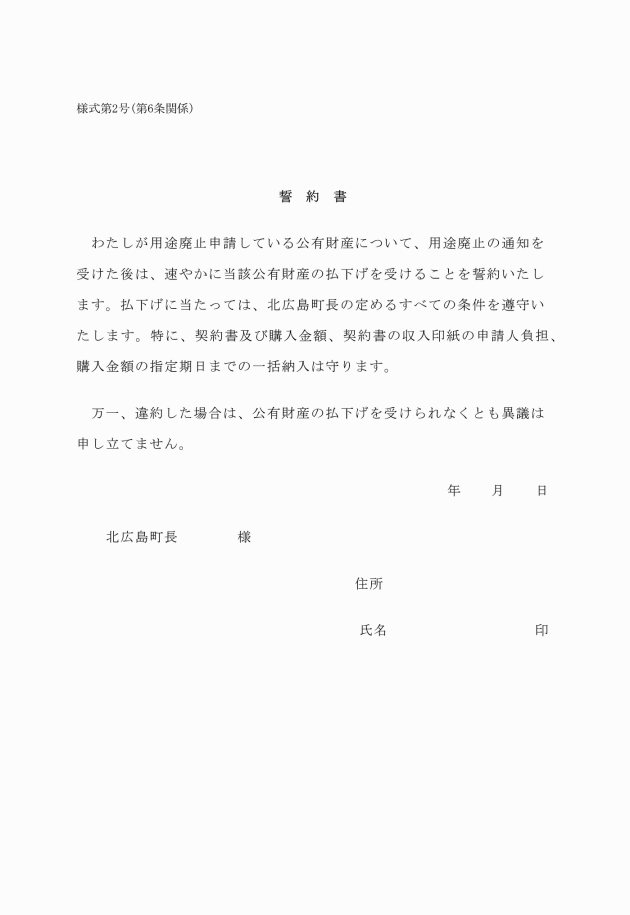

(10) 隣接土地所有者の同意書(様式第3号)が必要な範囲は次のとおりとする。

ア 申請財産に隣接する全ての土地の所有者

イ 共有名義の場合には、共有名義人全員

ウ 名義人死亡の場合には、相続人全員

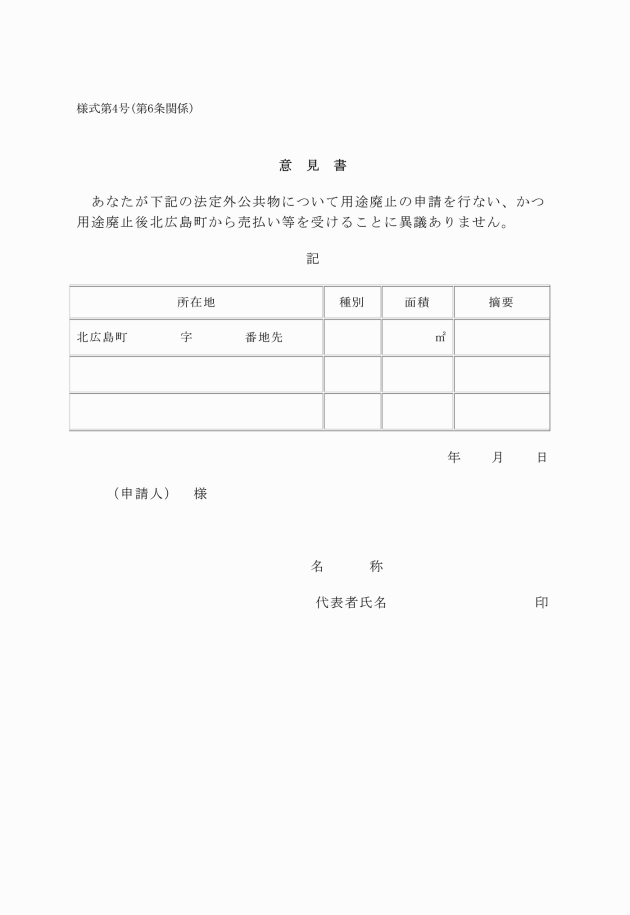

(11) 町長が必要と判断した場合、特定の利害関係者の意見書(様式第4号)を提出させることが出来る。意見書が必要な範囲は次のとおりとする。

ア 里道の場合には、地元区長、土地改良区等

イ 水路の場合には、地元区長、水利組合長、土地改良区等

(12) 官民境界確定協議書の写し

(13) その他町長が必要と認める書類及び図面

2 町長は、申請に当たって、手続き、払下げ申請時期及び払下げ価格基準等について充分に説明しなければならない。また、申請理由、記載事項、添付書類等により、用途廃止することに問題がないことを充分に確認した上でなければ申請書を受理してはならない。申請者は、用途廃止を申請する場合には、町長と事前に十分な協議を行うこと。

3 付替えによる用途廃止の場合には、付替施設を北広島町へ寄附することを要する。

(書類審査)

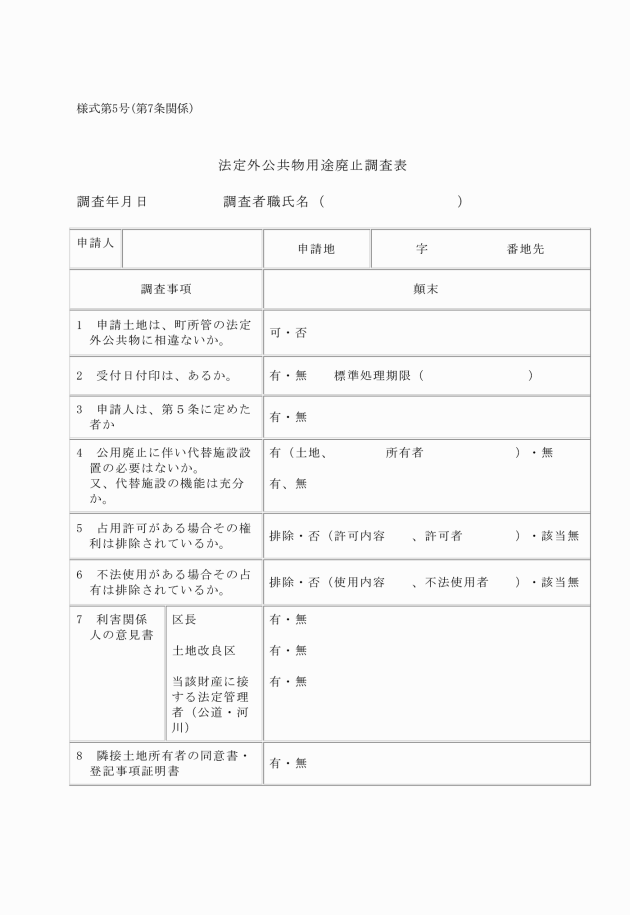

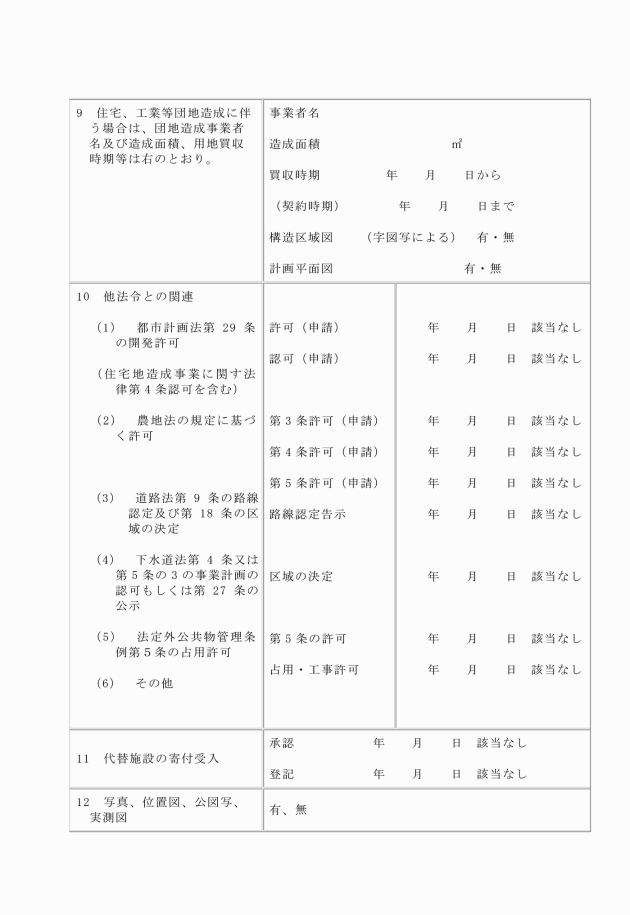

第7条 申請書は、法定外公共物廃止調査表(様式第5号)により特に次の事項について留意し、十分内容を確認・検討すること。なお、補正を要するものについては補正させ、書類のみで実情が判断できる程度まで整備すること。

(1) 当該財産が町有財産で法定外公共物であること。

(2) 申請理由等が具体的に記入され、申請内容が十分に理解できること。

(3) 申請財産が明示されていること。

(4) 国、県及び町の事業計画等に影響がないこと。

(5) その他申請書、添付書類及び図面等に不備がないこと。

(現地調査)

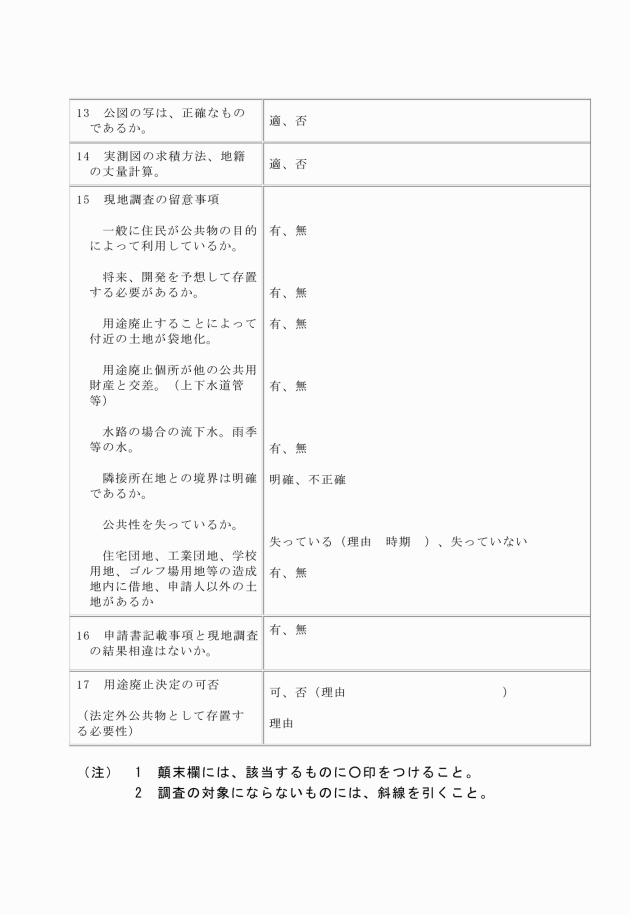

第8条 現地調査は、特に次の事項について行い、十分内容を確認・検討すること。特に、用途廃止箇所が荒地となっていても、その前後は機能が失われていない場合もあるので、広範囲に付近の状況を良く調査するものとする。

(1) 付近の状況から見て利用者がいないこと。

(2) 里道の場合、用途廃止をすることによって付近の土地が無道路地とならないこと。

(3) 水路の場合、流下水があるか、また、雨期等に水が出るか否か。

(4) 将来、開発を予想して存置する必要があるか。

(5) 用途廃止財産が他の公共用財産と交差していないこと。(交差している箇所は申請箇所から除外する。)

(6) いつ、どのような理由で公共性を失ったか。また、原状回復の必要はないか。

(7) その他、予想外の事実はないか。

2 利害関係人の意見をよく聴取し、後日紛争等が起こらないようにするものとする。

(寄附申出)

第10条 第6条第3項の場合は、申請者は、申請書の提出と同時に寄附申込書(財務規則様式第71号)に次に掲げる書類及び図面を添付のうえ、町長に1部提出するものとする。

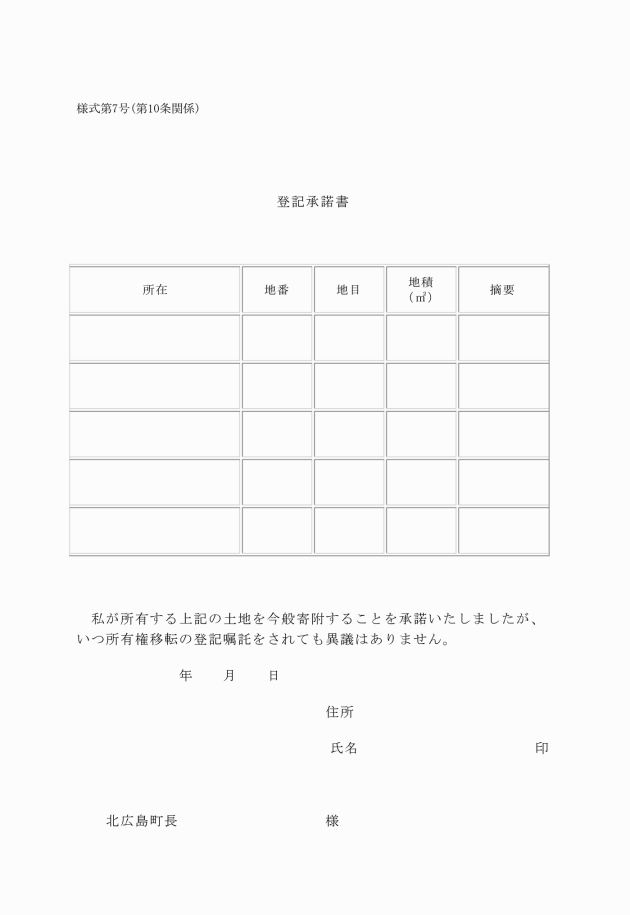

(2) 登記承諾書(様式第7号)

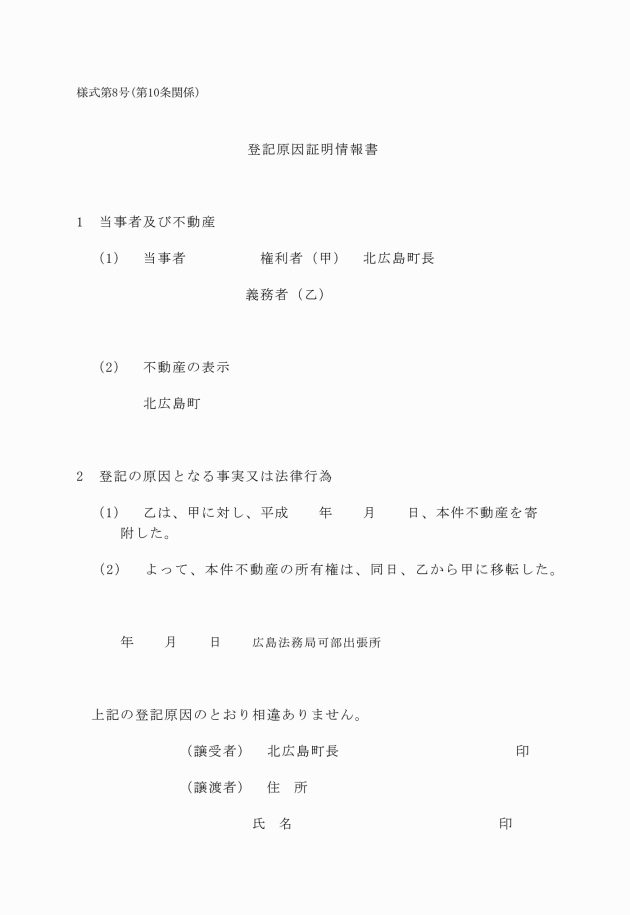

(3) 登記原因証明情報書(様式第8号)

(4) 印鑑証明書

(5) 資格証明書(法人の場合)

(6) その他町長が必要と認める書類及び図面

(寄附受納の要件)

第11条 町長は、次の要件が満たされていると判断した場合には、寄附を受納することができる。

(1) 原則として、寄附を受けようとする施設は、申請財産に対し、代替性を有しているものに限る。

(2) 原則として、従前の施設と代替施設とを比較して、構造的・機能的・財産的に価値が同程度か、それ以上であると認められること。

(3) 代替施設は、設置した者のみでなく、公衆に利便をもたらすものであること。

(4) 所有権以外の権利設定がないこと。

(5) 実測面積と土地登記簿記載面積が一致すること。

(6) 登記名義人死亡の場合には、相続登記が完了していること。

(7) 里道の場合には「公衆用道路」として、水路の場合には「用悪水路」としての地目変更登記が完了していること。

2 原則として、寄附を受納する時点は工事完了後とする。

3 申請者からの付帯条件がある場合には、寄附は受けない。

4 申請者は、寄附受納を申請する場合には、町長と事前に十分な協議を行う。

(登記)

第12条 町長は、寄附を受納した場合には、速やかに受納財産の北広島町への所有権移転登記を行うものとする。

(寄附受納書)

第13条 町長は、前条の所有権移転登記が完了した場合には、申請者あて、登記済証の写しを添付の上、寄附受納書(財務規則様式第73号)により通知する。

附則

この告示は、平成21年2月4日から施行する。

附則(令和2年4月1日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月15日告示第119号)

この告示は、公布の日から施行する。