○北広島町公有財産等売却実施要綱

平成22年3月26日

告示第14号

北広島町公有財産等売却実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、公有財産等の売却に係る取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年北広島町条例第45号)、北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号。以下「財務規則」という。)に定めるところによるものとする。

(1) 公有財産等 地方自治法第238条第1項及び地方自治法第239条第1項に規定するものをいう。

(2) インターネット入札 インターネットを利用して行う一般競争入札をいう。

(3) インターネット公有財産売却システム インターネットを利用して公有財産の売払いを行うシステムをいう。

(4) システム提供法人 インターネット公有財産売却システムのサービスを提供する法人のうち、町長が指定する法人をいう。

(5) その他公共団体 地方公共団体以外の公共団体であって、各種公団、土地改良区等、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人をいう。

(6) 公共的団体 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された公益法人又は法人税法別表第2及び別表第3に掲げる法人並びに公共的な活動を営む法人格を有する全ての団体をいう。

(売却方法等)

第3条 物件の売却方法は、原則として一般競争入札とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約によることができる。

(1) 一般競争入札に付し落札者がないとき。

(2) 土地について、町の事業用地の代替地として交換するとき。

(3) 土地について、面積が狭小又は形状が不整形等のため、当該土地単独では有効利用が見込めず、隣接地の地権者等を売却の相手方とすることが適当と認めるとき。

(4) 借地権又は賃借権等が付着する土地又は建物等について、当該権利者を売却の相手方とすることが適当と認めるとき。

(5) 国及び地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。

(6) その他公共団体がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(7) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(8) 公共事業の用に供するために取得する土地の所有者等が、その代替用地を必要とするとき。

(9) 町民等への優良住宅地等の提供を図るため、別に定める価格公示による公募抽選方式により売払うとき。

(10) 次に掲げる特別の縁故者があるとき。

ア 寄附を受けた財産をその寄附者(相続人その他包括継承者を含む。)に売払うとき。

イ 貸付中の普通財産を従来から借受使用している者に売払うとき。

ウ 借地上にある建物をその土地所有者に売払うとき。

エ 行政財産の使用許可を受けておおむね3年以上使用していた土地で、当該土地に対して使用上必要とする相当額の有益費を投じており、かつ、引き続き使用許可の用途と同様の用途に供する場合において、当該土地をその使用者に売払うとき。

オ 町施工の道路、河川等の公共事業により生じた廃川廃道を当該公共事業に係る土地の提供者に売払うとき。

(11) 隣接所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売払うとき。

(12) 地縁団体等において公共用又は地域活性化の用に供するとき。

(13) その他町長が必要と認めるとき。

2 公有財産等の売払いをしようとするときは、当該公有財産等の利用等に関する計画の有無を関係各課等に照会し、その結果、利用等の計画が見込まれないときは、当該公有財産等を売払うことができるものとする。

(売却価格)

第4条 物件の売却価格は、物件の種類に応じ、次の各号に掲げるところにより算出するものとする。ただし、当該物件の状態に照らし、この算出方法によることが適当でないと認める場合は、この限りでない。

(1) 土地(借地権が付着した土地を除く。) 不動産鑑定評価額、固定資産税評価額又は普通財産の取得価格を参考に、町長が決定した額。ただし、法定外公共物用途廃止後の普通財産については、固定資産税評価額を一定の率で除して得た額に需給関係による修正率を乗じて算出した額(参考)一定の率とは0.7、需給関係による修正率60%

(2) 借地権が付着した土地 不動産鑑定評価額から相続税財産評価基本通達に定める地域別借地権割合相当額を控除した額

(3) 建物等 固定資産税評価額を一定の率で除して得た額又は建築費等若しくは再建築価格等から減価償却相当額を控除した額、又は、解体費若しくは改修費等を控除した額を参考に、町長が決定した額。

(4) 美術・骨董品等 類似の実例取引価格又は専門家による評価額

(5) 機械器具、什器備品等 類似の実例取引価格又は取得価格から減価償却相当額を控除した額

(6) その他 別に定めるところによる。

(面積の取扱い)

第5条 土地の面積の取扱いは、実測によるものとする。ただし、国土調査が完了した地区等で現況と公図等がおおむね一致する等の場合は、公簿面積によることができる。

(入札の方法等)

第6条 物件の売却に係る一般競争入札は、インターネット入札により実施することができる。

2 インターネット入札の手続のうち、入札の仮申込み及び入札並びに開札に関する事務については、システム提供法人の運営するインターネット公有財産売却システムを使用して行うものとする。

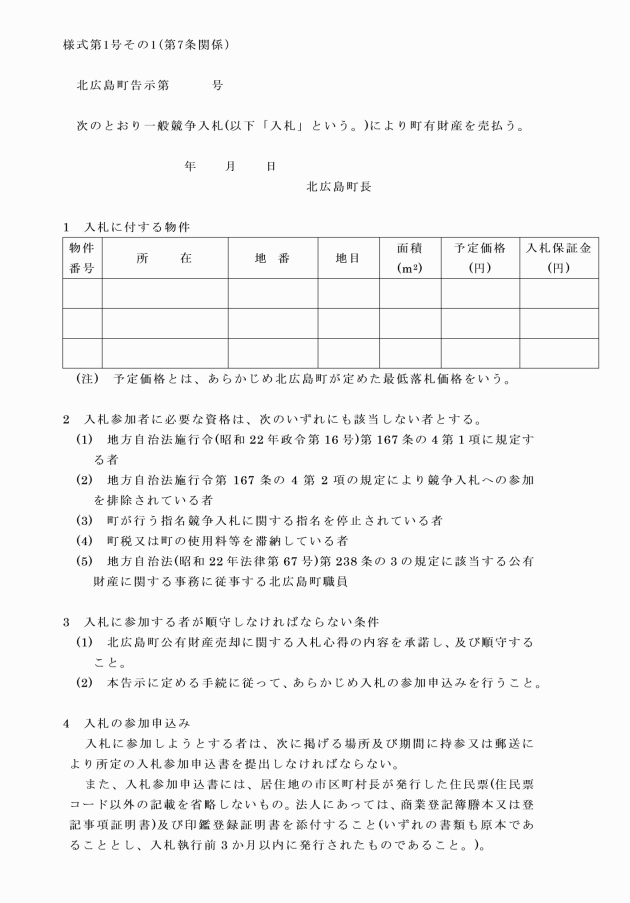

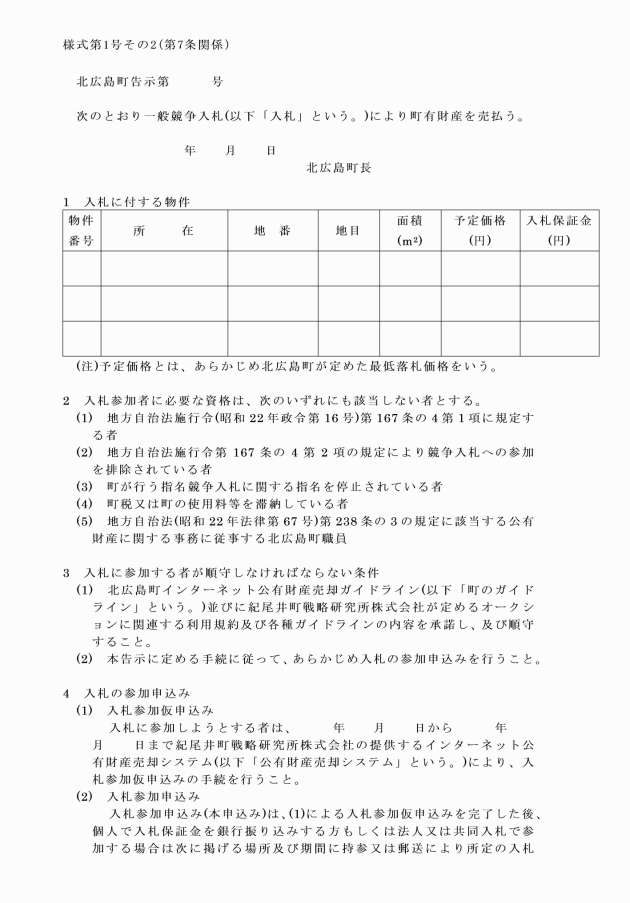

(入札参加者の資格)

第8条 入札参加者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 令第167条の4第1項に規定する者

(2) 令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者

(3) 町が行う指名競争入札に関する指名を停止されている者

(4) 町税又は町の使用料等を滞納している者

(5) 法第238条の3の規定に該当する町の職員

(入札参加者の順守条件)

第9条 入札に参加する者が順守しなければならない条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 入札公告に定める手続に従って、あらかじめ入札への参加申込みを行うこと。ただし、インターネット入札によらない動産の入札は、この限りではない。

(2) 入札心得(町のガイドライン、システム提供法人が定めるオークションに関連する利用規約及び各種ガイドラインの内容又は動産入札心得)を承諾し、順守すること。

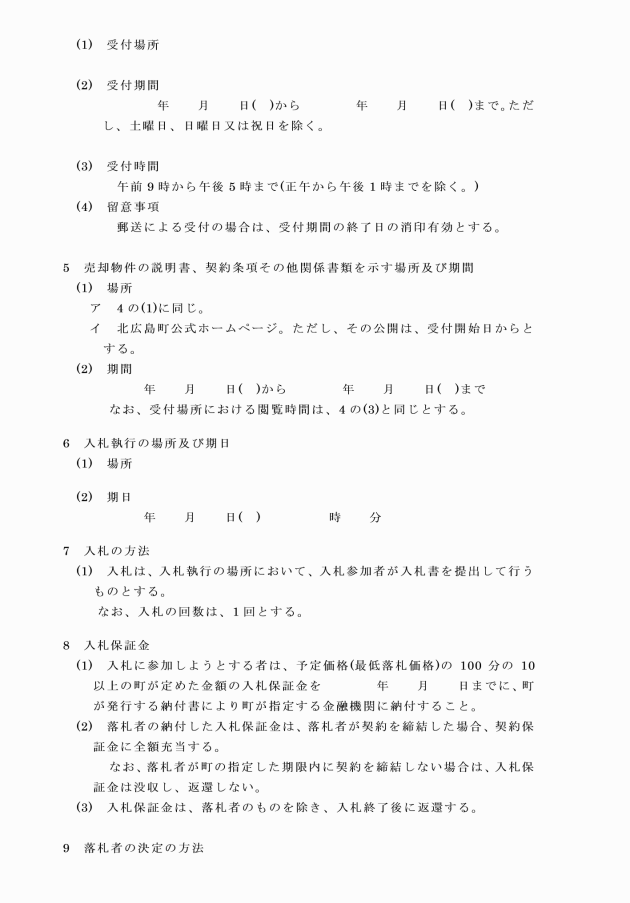

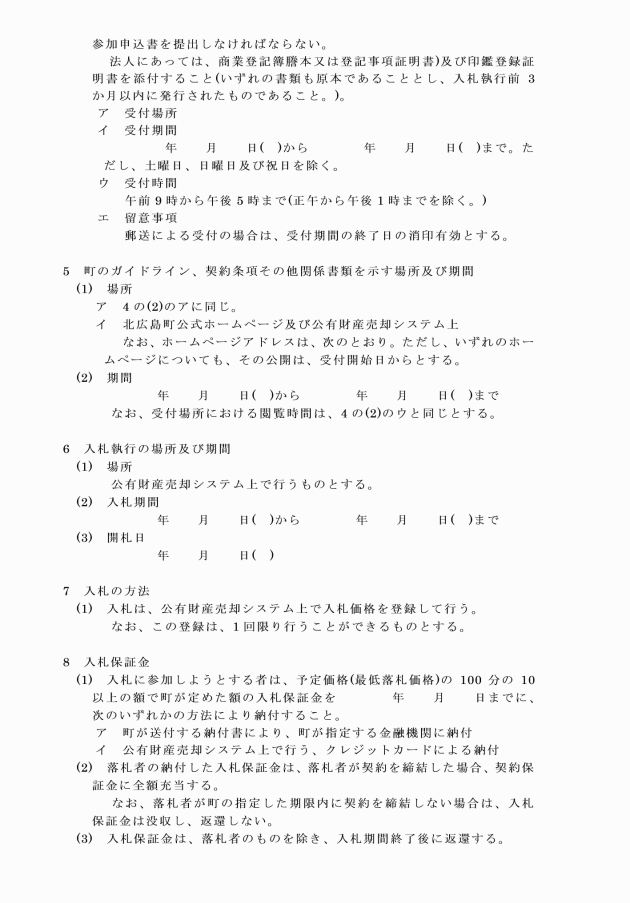

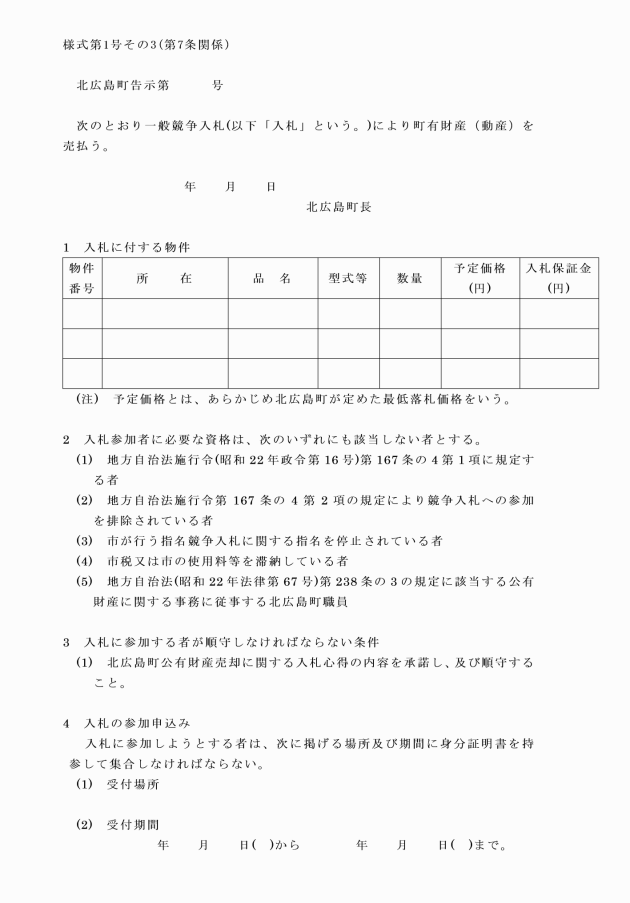

(入札の公告)

第10条 物件の売却に係る入札の公告は、当該入札期日の前日から起算して30日以前に、町の掲示板に掲示するとともに、インターネット入札にあっては、必要な情報をシステム提供法人の運営するインターネット公有財産売却システムに提供するものとする。

2 財産管理者は、前項の規定による入札公告を行ったときは、町の公式ホームページ等を利用してその周知に努めるものとする。

2 インターネット入札にあっては、システム提供法人のインターネット公有財産売却システムのホームページにおいても、入札参加希望者が様式その他必要な情報を入手することができるよう必要な措置を講じるものとする。

(物件の現地説明)

第12条 物件の現地説明は、特に必要と認める場合を除き、実施しないものとする。

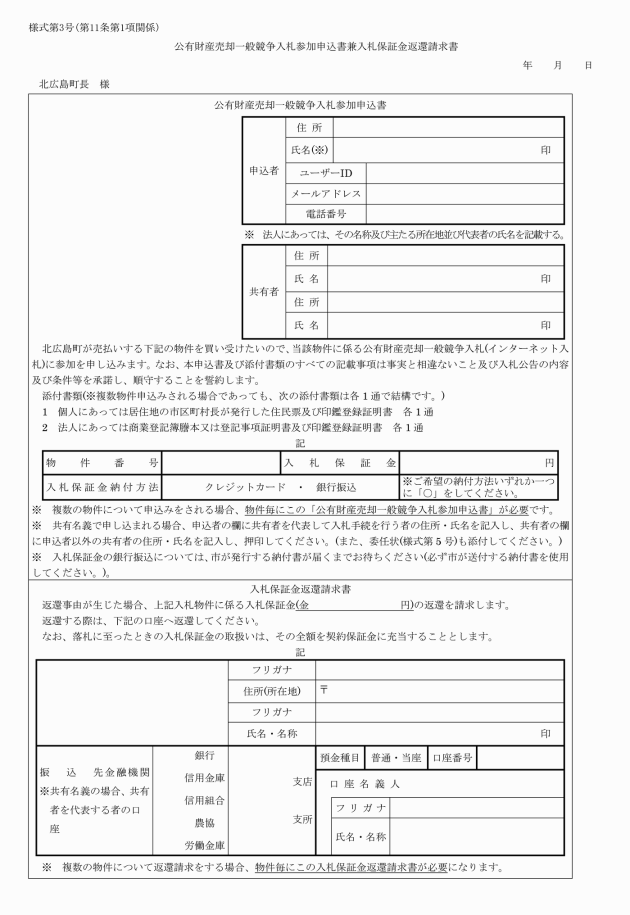

(入札参加申込書の受理)

第13条 財産管理者は、入札に参加を希望する者で保証金を銀行振込などで納める者について、所定の期日までに入札参加申込書を提出させるものとする。

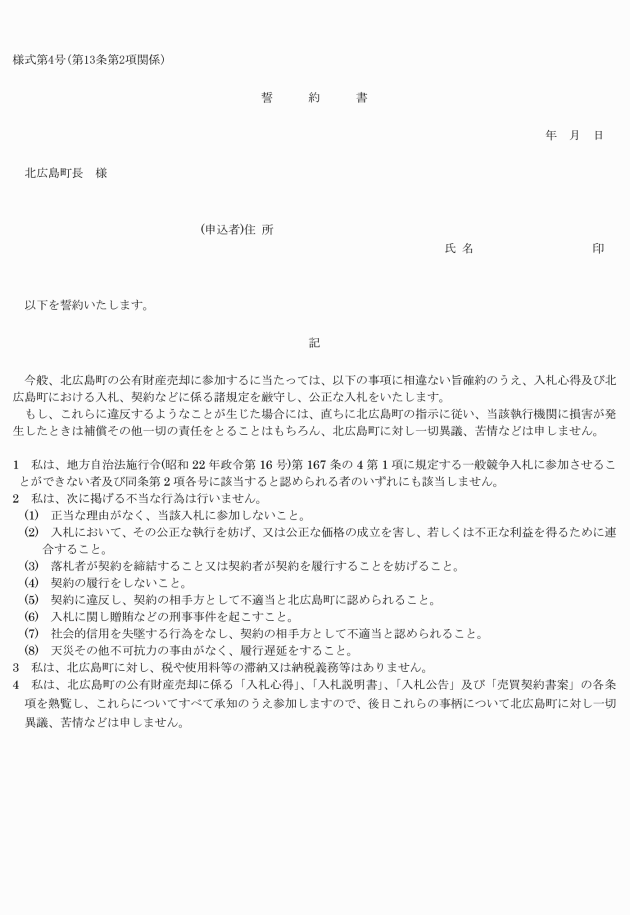

2 入札参加申込書には、身分証明書等の写し(法人の場合は、商業登記簿謄本又は登記事項証明書)及び誓約書(様式第4号)を添付させるものとする。

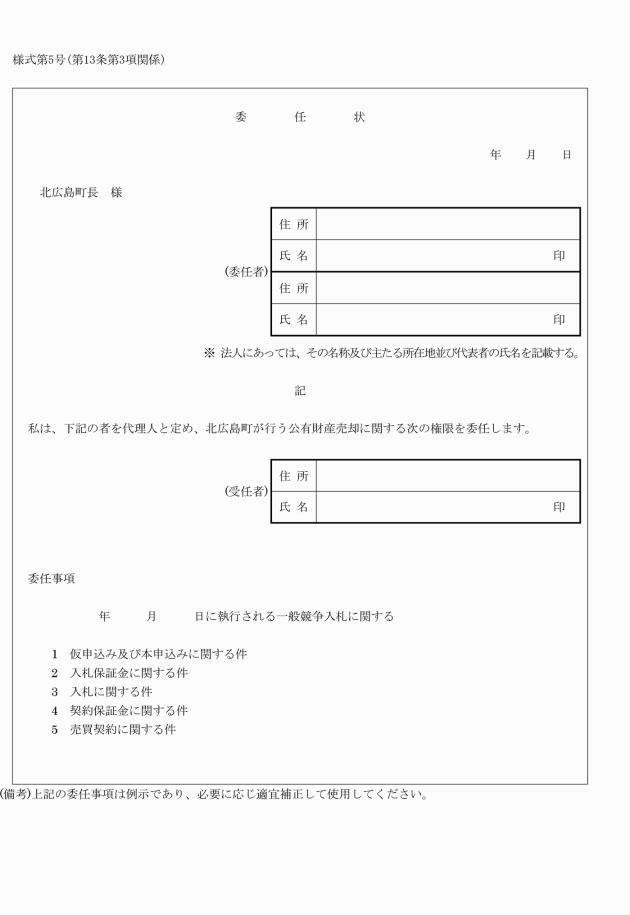

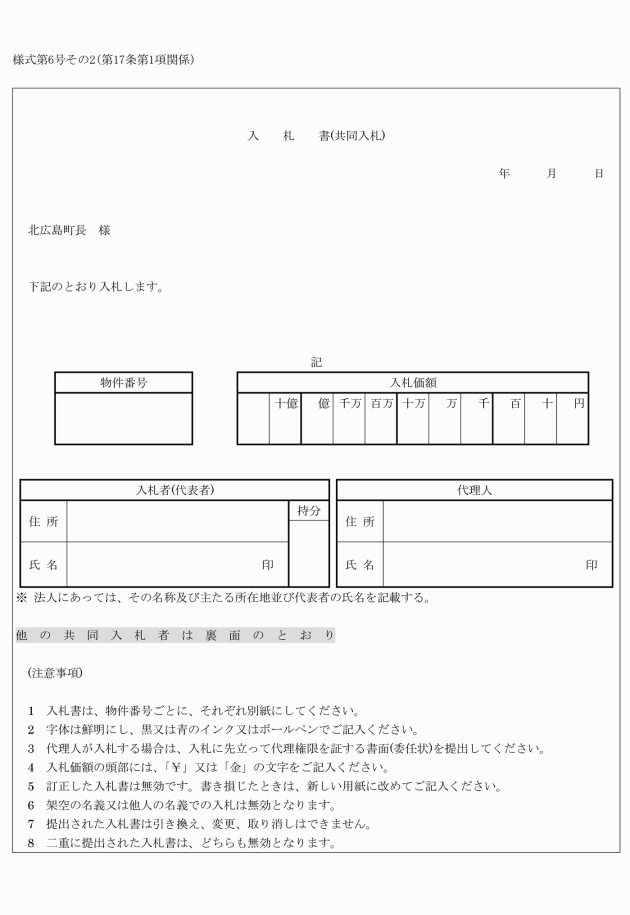

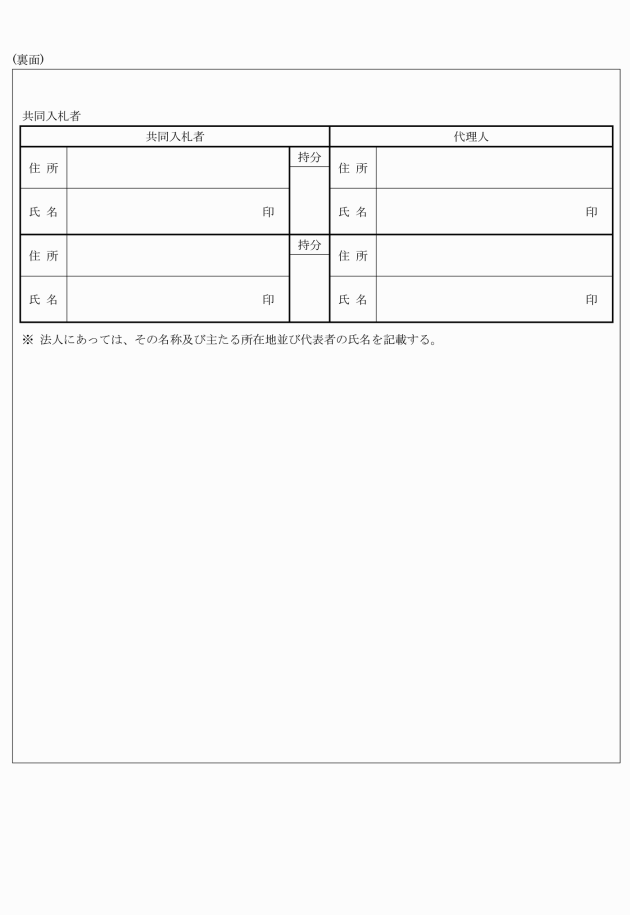

3 共同入札(一つの物件について、複数の者で共有する目的で入札することをいう。以下同じ。)の代表者が入札事務を行う場合にあっては、入札参加申込書に全員の住民票(法人の場合は、全法人の商業登記簿謄本又は登記事項証明書)及び誓約書並びに委任状(様式第5号)を添付させるものとする。

(入札参加資格の確認)

第14条 財産管理者は、入札参加申込書が提出されたときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、当該入札参加申込者に対し、財務規則に定める入札保証金の納付に必要な納付書を発行するものとする。

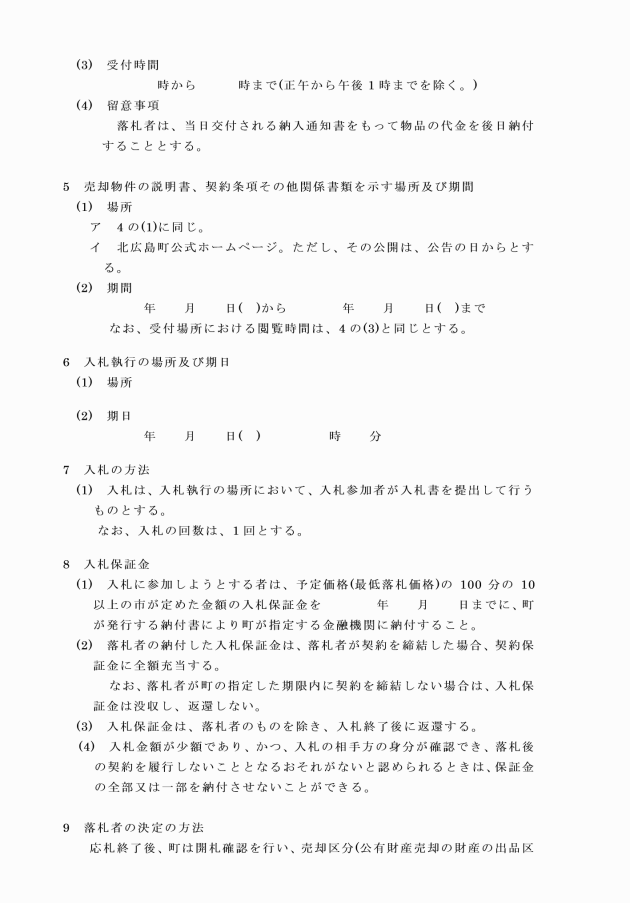

(入札保証金)

第15条 入札保証金は、予定価格につき、100分の10以上の額とする。

2 入札保証金は、現金に限るものとし、前条の規定により発行した納付書を使用して指定金融機関等に納付させるものとする。ただし、インターネット入札にあっては、システム提供法人が入札参加申込者の代理人として行う納付の方法によることができるものとする。

(予定価格)

第16条 予定価格(あらかじめ定めた最低落札価格をいう。以下同じ。)は、入札公告において公表するものとする。ただし、予定価格を事前に公表することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

(入札)

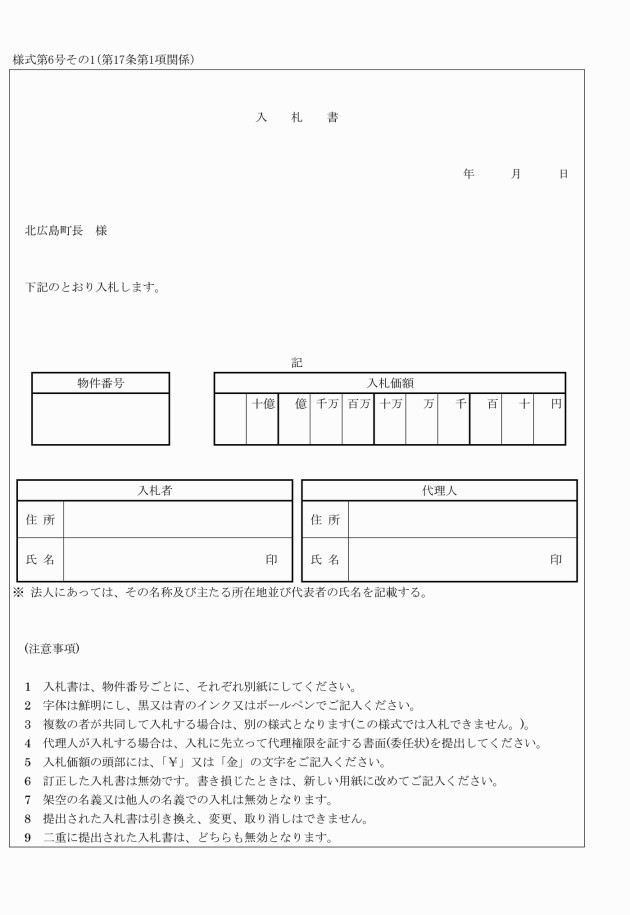

第17条 入札に参加しようとする者は、入札書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 入札の回数は、1回とする。ただし、インターネット入札における入札にあっては、インターネット公有財産売却システム上で入札価格を登録することで行うものとする。この場合において、登録は1度しか行うことができない。

(落札者の決定)

第18条 入札価格が予定価格以上、かつ、最高価格である入札者を落札者として決定するものとする。ただし、インターネット入札にあっては、入札期間終了後、インターネット公有財産売却システム上の開札と同時に、当該開札結果を確認し、物件の区分ごとに、入札価格が予定価格以上、かつ、最高価格である入札者を落札者として決定するものとする。

2 落札となるべき最高価格の入札者が複数存在する場合は、くじ引き(インターネット入札の場合は自動抽選)により落札者を決定するものとする。

(入札結果の公表)

第19条 入札結果は、開札の場所において、落札の有無、落札者の氏名又は法人名及び落札価格を公表するものとする。ただし、インターネット入札に係る入札結果は、インターネット公有財産売却システム上において、落札の有無、システム提供法人が付与した落札者のID番号及び落札価格を公表するものとする。

(入札保証金の充当)

第20条 落札者から納付された入札保証金は、契約保証金へ充当するものとする。

(入札保証金の返還)

第21条 入札者に対し返還すべき入札保証金は、入札者から提出された入札参加申込書に記載された振込先金融機関の口座に振り込む方法により返還するものとする。

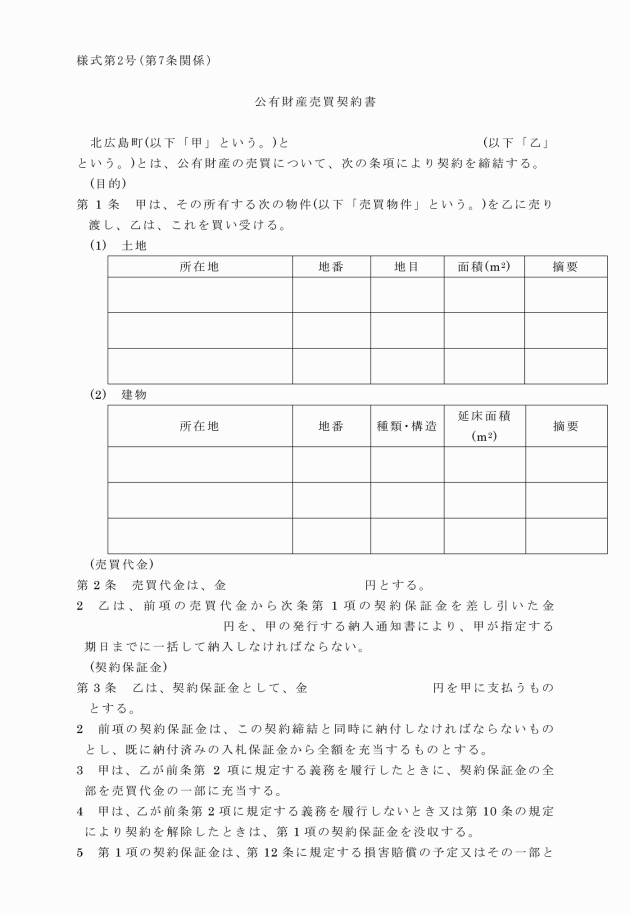

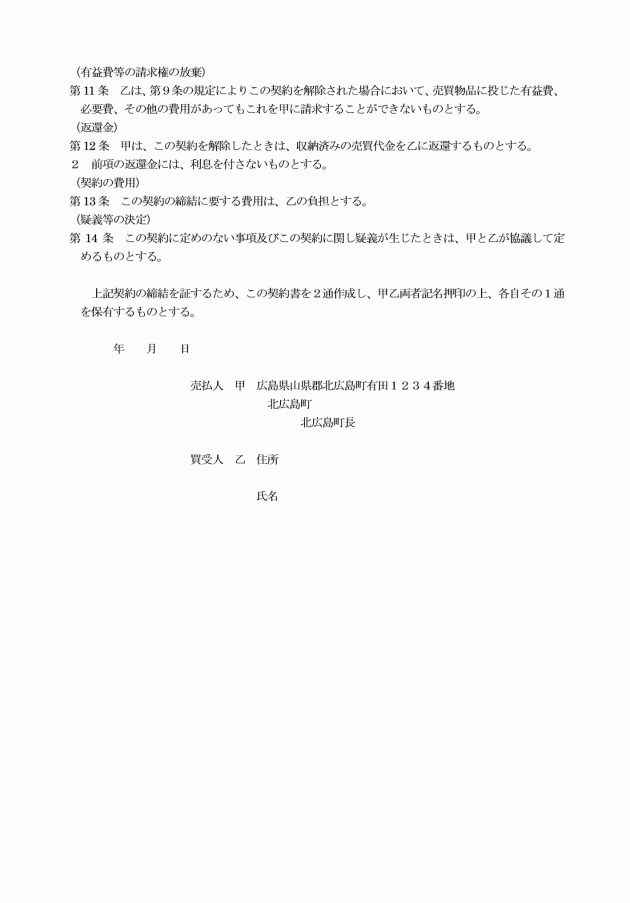

(契約の締結)

第22条 財産管理者は、落札決定の通知の日から7日以内の日までに、物件の売買契約又は仮契約(契約が議会の議決を必要とするものに限る。)を締結するものとする。

(契約保証金)

第23条 契約保証金は、予定価格の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の充当)

第24条 落札者から納付された契約保証金(第21条の規定により契約保証金に充当された入札保証金)は、物件の売買代金へ充当するものとする。

(売買代金の納付)

第25条 物件の売買代金は、財務規則に定める納入通知書により、契約締結日から20日以内の日までに納付させるものとする。ただし、入札公告において分割納付等を認めた場合は、この限りでない。

(所有権の移転等)

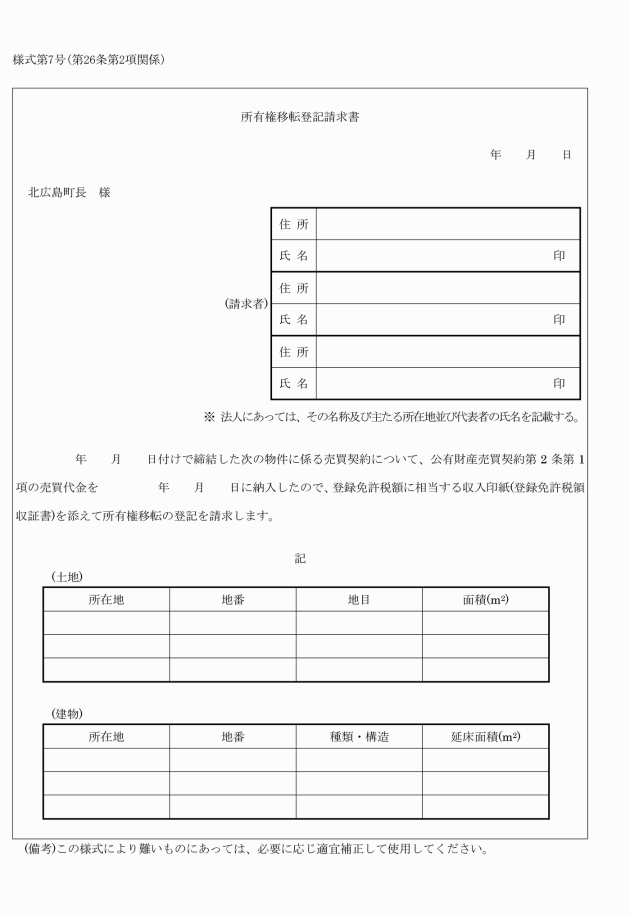

第26条 所有権の移転時期は、売買代金が完納されたときとする。

2 所有権の移転登記は、所有権移転登記請求書(様式第7号)に基づき、町において行うものとする。この場合において、移転登記に要する費用は落札者の負担とし、所有権移転登記請求書に収入印紙又は登録免許税領収証書を添付させるものとする。

3 財産管理者は、登記完了後、登記済証又は登記識別情報(記号番号が記載されたもの)を請求者に送付するものとする。

(危険負担)

第27条 物件に係る危険負担は、売買契約の締結時点で落札者に移転するものとし、この旨を入札公告において明示するとともに、契約において約定するものとする。

(委任)

第28条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

付則

(施行期日)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成29年2月6日告示第8号)

この告示は、平成29年3月1日から施行する。

附則(令和4年3月25日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月27日告示第122号)

この告示は、公布の日から施行する。