きたひろエコ・ミュージアム 平成31年4月

ふるさとの昔話 お告げどおりになった苗代の水

「きたひろエコミュージアム」の「暮らしと伝承」は、今年は民話をとり上げます。各地域に語り継がれている昔話や伝説を紹介し、昔の暮らしぶりや、そこから現代の私たちが学ぶことなどを考えてみたいと思います。

第一回目は、千代田地域の有間に伝わる「お告げどおりになった苗代の水」です。ただし、これは昭和14年の話ですから、民話といっても、昔話ではありません。言い伝えみたいなものです。

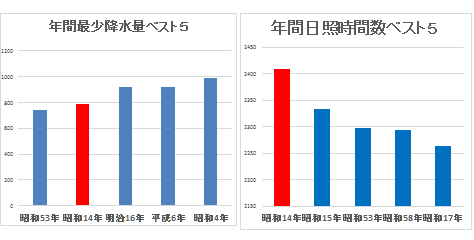

昭和14年というのは、全国的に雨の少ない年でした。特に西日本は歴史的な大旱(かん)ばつに襲われました。この図は、広島市の気象記録ですが、昭和14年は、観測史上、二番目に雨の少ない年です。(左図)

また、観測史上最高の日照時間の多い年です。つまり晴れの日が多い年でした。(右図)こんなに雨が少なく、こんなに晴れが続いたのでは、当然水不足になります。昭和14年は、大旱ばつになりました。

この昭和14年の大旱ばつのことを名田富太郎先生は、『山縣郡史の研究』という本の中で次のように書かれています。

(前略)夏大旱魃、雨乞の祈祷をするやら、高山に火を焚くやら、各郡各地思い思いに降雨を招きたれども更に効果なし(後略)

「廣島縣山縣郡史の研究」(著者 名田富太郎)690頁より引用

と書いておられます。

千代田地域でも、各村ごとに、山の頂上で木をもやし、狼煙のように煙を高く上げて雨乞いをしたそうです。農民にとって水は生命です。水が少ないと、水を巡って喧嘩が起きたり、隣村と水争いが起きたりしました。

これは、大朝の画家、小田丕昭先生の描かれた絵です。「水争い」という題がつけられています。背景には乾ききってひび割れた大地が描かれています。中央には農民のごつごつとした手や足、その上に鍬や鎌を手にした農民たちが眼光鋭い目つきで、隣村とにらみあっています。一滴でも多く水か欲しい。一滴たりとも人にやりたくない。旱ばつは、人の心を醜い姿に変えてしまうのでしょう。

ところでこの写真は、有間八幡神社境内にある『弥栄神社』です。地元の人からは『祗園さん』とよばれています。祇園さんの祭の日には絶対に雨は降らないとか、水が欲しい時には祗園さんにお参りすれば必ず雨が降ると信じられていた神様でした。

さて、昭和14年の大旱ばつの年、この有間村での話です。

お告げどおりになった苗代の水 [PDFファイル/410KB]

※ 無断転用を禁止します。

千代田地域づくりセンター(旧:千代田中央公民館)

〒731-1533 広島県山県郡北広島町有田1220番地1

IP電話 : 050-5812-2249 Tel: 0826-72-2249 Fax: 0826-72-6034