令和7年度 きたひろの街道をゆく

安中

今回は、北広島町豊平地域の共盛地区の鶉木橋(うずらぎばし)からスタートします。

橋の下には丁川(ようろがわ)の清流が流れています。車の通りもほとんどなく、せせらぎの音だけが聞こえています。まるで時の流れが止まったかのような錯覚に陥ります。

写真の後側へ進むと芸北地域の溝口に出ます。前側の橋を渡って左に行くと北広島町豊平地域戸谷方面です。反対側は、安芸太田町の加計方面です。

現在、この近くで道路(国道433号線)を広げる工事が行われているはずですが、工事の音は聞こえてきません。

ここは江戸時代には、山県郡の東西南北を結ぶ主要な街道でした。標高の高いところですが、ここら辺りには、昔は小さな集落がいくつも点在していました。中には、今はもう人の住んでいないところもあります。

田植歌に「吉中、安中、田居、観音、古野、神原、才ノ平 きっちゅう あんじゅう だあ(だい) かんのん この かんばら さいが(の)ひら」と歌われました。この歌に出て来る七ヶ所の名前は全てこの近くにある、あるいはかつてあった集落の地名です。

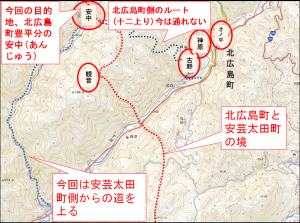

出典:国土地理院ウェブサイト

※ この地図は、国土地理院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。※一部加筆

地理院の地図で見ると、この内の五か所を確認できます。

今日は、その中の安中に行ってみようと思います。

安中は、一つの集落ですが、真ん中の町境によって二つに分かれ、半分は安芸太田町加計分の安中、残り半分は北広島町豊平分の安中です。その北広島町豊平分の安中に行ってみたいと思います。

そこに行くには、かつては橋のすぐそばにある写真のこの坂道を登っていきました。何回も九十九折(つづらおり)になっていて「十二上がり」とか「十二曲がり」と言われています。同じ豊平地域吉木に「七曲り」という地名がありますが、ここはそれよりも多い「十二曲り」です。

地元の人に聞くと「曲がるのは十二回どころじゃぁなぁけぇのぉ(12回どころではない。もっと多い)」とのことです。7とか12というのは、実際の数字ではなく、「とても多い」ことを意味しているようです。

ただし、今は、荒れていてとてもこの道は通れません。

そこで今回は、いったん安芸太田町に行って、安芸太田町川登から安中に行く道がありますので、そこから入ってみようと思います。

では、川登まで車で移動します。

安芸太田町の川登から小川に沿って細い道がついています。この川が安中川で、この道を登りきったところが安中です。

道幅はご覧の広さで、車一台がやっと通れるくらいです。

歩いて約一時間です。山の中に木々に埋もれた石碑が見えました。近づいて読んでみると「道路開通碑 昭和13年10月」と彫られていました。つまり今歩いてきたこの道路は、昭和13年(1938)に完成したものです。それまでは、牛や馬も通らないような細い獣道だったのでしょう。ここまでくれば安中までもう少しです。では出発します。

加計分の安中まで来ました。今は人家はありませんが、石垣が並び、かつて人家や耕作地が周囲にあったことが分かります。周辺は最近草刈りされたようです。盆も近い時期だったので、この地の出身の方が墓参りの方のために草刈りをされたのでしょう。

加計分の安中は舗装されていましたが、今回の目的地、豊平分の安中は荒れ果てた山道でした。とても進めそうにありませんので、今回はここで終わりです。

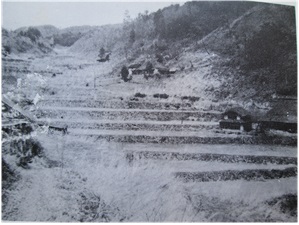

かつて人家があったころの豊平分の安中を写した古い写真が今日一枚だけ残っています。おそらく昭和の初めころの写真でしょう。カメラマンが指さしている方向に田畑が開けていたようです。多いときには、加計安中と豊平安中を合わせて20軒くらいの家がここにあったと言われています。

出典:「豊平町の伝説と民話 第一集」(編集:日岡巌)昭和45年7月25日発行

今回、北広島町豊平分の安中に来ましたが、道も荒れ、また最近は猪や熊の出没も心配なので、「ぜひ、ここに来てみてください」とお薦めはできませんが、つい数十年前まで、ここに集落があって人々の生活の営みがあったということは忘れないようにしたいと思います。

滝ノ平(広島県と島根県で土地交換した所)

今回は、北広島町八幡の滝ノ平(たきのひら)に行ってみたいと思います。

元八幡小学校の前からスタートします。

ちょっとこの写真を見てください。

出典:「芸北カメラが語る昭和初期」(芸北町教育委員会)平成15年年9月30日発行 75頁

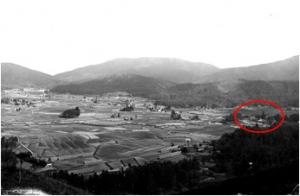

これは昭和10年頃に撮られた八幡の写真です。

八幡は古代には大きな湖であったと言われています。その水が全部抜けてできたのが、この巨大な盆地です。そのため現在でも大変広い耕作地が広がっています。

小学校の位置は昔も今も変わっていません。だいたいこの赤い丸あたりです。

元八幡小学校の建物は、現在、ベーカリー事業を展開しているアンデルセングループの研修所として活用されています。

今日は、ここから北の方に向かって、やはりアンデルセン芸北100年農場のある滝ノ平に向かって歩いて行きます。

滝ノ平の入り口に来ました。ここに小さな峠があります。

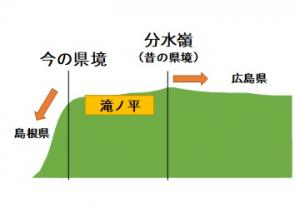

実はこんな小さな峠ですが、この峠は分水嶺になっています。峠のこちら側は八幡を通る柴木川となって、やがて太田川に合流し瀬戸内海へ流れ出ます。

一方、峠から向こうは滝ノ平を通り周布川となって島根県側に流れて日本海へ出ます。こんな小さな峠が分水嶺というのも面白いのですが、分水嶺というのはよく県境になることが多いのです。実はここも昭和28年までは、この峠が広島県と島根県との県境でした。つまりここから先の、今から行く滝ノ平は昔は島根県でした。

しかし滝ノ平は昔から、八幡の人が山の下草などを刈っている場所でした。一方島根県側の人がこの滝ノ平に来るのは急な坂道で大変でした。

出典:国土地理院ウェブサイト

※ この地図は、国土地理院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。※一部加筆

実は、これとよく似た所が、広島県と島根県の境にもう一か所ありました。

それが現在は、島根県仁多郡奥出雲町の三井野原です。

出典:国土地理院ウェブサイト

※ この地図は、国土地理院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。※一部加筆

そこは、こことは全く逆で、三井野原は元々広島県側の土地なのですが、広島県側からは入りにくく、島根県側の人たちが主に活用していました。そこで広島県と島根県が話し合いをして、この二つの土地を交換することにしました。土地の広さもだいたい一緒くらいにして交換したので特に大きな反対もありませんでした。

『広島県史 年表別編1』の728ページに

「12-1島根県那賀郡波佐村大字波佐字滝平の区域を山県郡八幡村に編入」

と書かれていて、そのすぐ上に

「12-1 比婆郡八鉾村[やほこそん]大字油木字三井野原の区域の一部を島根県仁多郡八川村へ分離」と書かれています。

そうやって、昭和28年12月から、ここ滝ノ平は広島県になり、三井野原の一部は島根県になりました。そういう面白い歴史を持った土地です。

滝ノ平に来ました。

滝ノ平は、実は八幡の中でもあまり人に知られていない隠れた自然の名所です。

ここには手つかずの自然がそのまま残っています。

今回はアンデルセングループから特別に許可を得て、撮影していますが、ここから先の道路以外は私有地になります。許可なく入ることができませんのでご注意ください。

田原から志路原へ

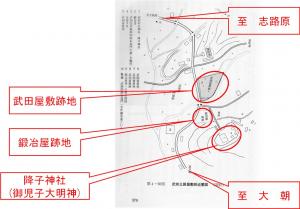

ここは、大朝地域田原の降子(おちご)神社です。

ここらあたりには江戸時代、武田家、屋号を土居といいますが、甲斐の武田信玄の流れを汲む一族が帰農(武士から百姓身分になること)して住んでいました。

神社の下に、今はグランドゴルフ場になっている広場があります。かつてここに武田家の大きな屋敷があったようです。

出典:「大朝町史 武田土居屋敷附近要図」(大朝町教育委員会 広島県山県郡大朝町)昭和53年3月31日 379頁 ※一部加筆

では、その武田家は何で財を蓄えたかというと、製鉄です。正確に云うと大鍛冶屋です。ここらへん一帯に武田家の経営する大鍛冶屋があった場所です。今でもここら周辺からは鉄滓(てっさい)がたくさん出てきます。

武田家は、今でいえば製鉄会社の経営者ですが、ここには、鉄を作っていた職人たちが、つまり優れた日本古来の製鉄技術を代々受け継いできた鉄づくりの専門の人たちが集団生活をして働いていて、砂鉄と木炭から世界に誇れる高品質の鉄を作っていました。

ただ、たたら製鉄というと、すぐに日本刀を思い浮かべる人が多いかと思います。もちろん日本刀はたたら製鉄からできる玉鋼を使った優れた鉄製品ですし、優れた美術品ですけれども、一般庶民が必要としたのは、日本刀ではなく、鍬とか鎌とか針金とか釘とか、つまり日用品としての鉄です。

江戸時代は戦いも少ない比較的平和な時代でしたから、むしろ日用品としての鉄の方がはるかに需要が多かったようです。

さて今回は、ここから街道を越して豊平地域の志路原まで歩こうと思います。

写真は出発して10分ほどの所です。

ここらあたりが大朝地域と豊平地域の境になります。今越してきた峠を大口峠と言います。この道の傍を流れる川を大口川と言います。現在この道は県道312号です。

写真の道は平家線という林道です。今日はこの道は進みませんが、この道はこのまま進みますと船峠(新庄と志路原を結ぶ街道)に出ます。

ところで大口峠の名前の由来ですが、昔は、現在の大朝、千代田地域を「口筋」と呼んでいました。それに対して豊平地域の南側の太田川水系を「中筋」と呼んでいました。

ですから、大口峠というのは、おそらく、この峠を越すと本格的に口筋へ入るという意味があるのだろうと思います。

では次に行きます。

志路原に出て来ました。志路原の熊野新宮神社の境内に来ています。志路原は、厳島神社の荘園として、古くから開けたところです。

厳島神社というと、平家とのかかわりが深い神社ですが、この神社の裏手にある山は今でも「平家」と呼ばれています。先ほどあった道も「平家林道」と呼ばれています。何か関りがあるのかもしれません。

この土地が古くから開けた証でもあるかのように、ここには大変に大きな杉の木が何本かあります。

特に中央に見える杉は巨大で、高さが36m、木の胴回りは8mもあり、現在、県の天然記念物に指定されています。

なかなかこれだけの大木はありません。胴回りだけだともっと大きな杉もありますが、『広島県の巨樹』(滝口進著 平成9年発行)という本によりますと、一本の杉としたら広島県内で一番背の高い杉ではないかと書かれています。

皆さんもぜひ一度この杉の巨木を見にお出かけください。

千代田地域 木次から石井谷へ

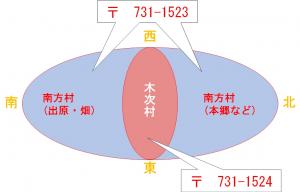

この図は江戸時代の南方村の略図です。『芸藩通志』によると江戸時代の南方村は、北の本郷あたりと、南の畑・出原との二つに分かれ、その真ん中に木次村という、全く別の村が明治22年までありました。どういう理由でそうなったのかは分かりません。

南方村と木次村が別々の村であったことの名残が郵便番号に残っています。今でも、南方は畑も含めて731-1523ですが、この木次は731-1524です。

今日は、この木次から石井谷方面に歩きます。

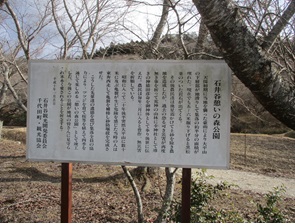

出発して約20分、石井谷に出てきました。ここに公園があります。説明板には「石井谷憩いの森公園」「天保初期に当地を襲った豪雨により、大平山の下層部が地滑りして集落の約半分の面積が埋もれた。現在でも5~6m掘り下げると黒松葉の付いた岩石が出てくる。」と書かれています。

天保年間の洪水というと、おそらく天保7年(1836)の大雨のことかと思います。千代田町史「近世資料編下」に、当時の後有田村庄屋が書いた日記が出てきます。

「四月廿四日から六月十二日迄凡五十日之間雨勝チニ而晴天ハ只弐三日なり、(中略)左候時ハ九州辺も大水と相聞ヱ申候へハ、日本国不残雨天と相聞へ五月六月七月迚も暑サ之日無之、ひとへ物斗りニ而かたひら着クスル事稀なり

七月二日とん天夕大雨ふり、当谷より本地都合谷迄大水損也、金垣内前小槌屋前往来井手等大損也、有田村光明寺奥の谷家壱軒潰候也」

引用:「千代田町史 近世資料編(下)」(千代田町役場)平成2年8月31日発行433頁

それを読んでみますと、天保七年は春から夏にかけて雨の日が多く「四月廿四日から六月十二日迄凡五十日之間雨勝チニ而晴天ハ只弐三日なり」と書かれています。

そして「七月二日とん天夕大雨ふり、当谷[後有田]より本地都合谷迄大水損也」とあります。おそらくその時に起きた大災害でしょう。そうした災害を忘れないように、またそうした災害に負けずに立ち上がった先祖の努力を忘れないようにこの公園が作られたと書かれています。

道の反対側に行きますと、ここに小さな道しるべがあります。よく見ないと気づきません。字もほとんど消えかかっています。

読んでみますと「右 やまみち 左 かべみち」とあります。左側は今歩いて来た道で、木次から畑を通って可部に出る街道のことです。右は山道です。

おそらくここで道に迷う人が多かったのでしょう。感覚的にも、何となく可部方向はこっちの右側のような気がしますから。

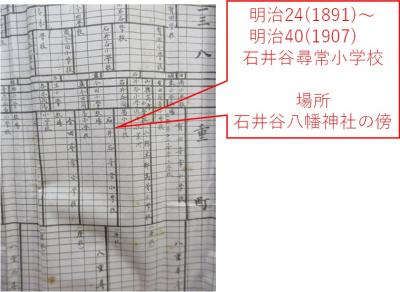

そして面白いのは、この下の小さな字です。読み難いのですが、ここには「石井谷尋常小学校児童建之」と彫られています。つまりこれは小学校の子供たちが作った道しるべです。

調べてみますと明治24年から明治40年まで16年間、この近くにある石井谷八幡神社の傍に石井谷尋常小学校があったようです。

出典:「山縣郡教育誌」(広島県山県郡教育会)昭和18年3月31日発行

ここで道に迷う人が多いのでこれを彫ってここに建てたのでしょう。作らせたのは大人、あるいはもしかしたら先生かもしれません。大部分は大人が作って、子どもは少し手伝っただけかもしれません。

しかし、子供たちが旅人のために、これを完成させてここに建てたのかと思うと何かいじらしい気がしてきます。

令和6年度 きたひろの街道をゆく はコチラ

令和5年度 きたひろの街道をゆく はコチラ

令和4年度 きたひろの街道をゆく はコチラ

令和3年度 きたひろエコ・ミュージアム はコチラ

令和2年度 きたひろエコ・ミュージアム はコチラ

令和元年度 きたひろエコ・ミュージアム はコチラ

平成30年度 きたひろエコ・ミュージアム はコチラ

きたひろエコ・ミュージアム 街道を行く番外編 はコチラ

きたひろエコ・ミュージアム 街道を行く番外編2 はコチラ

きたひろエコ・ミュージアム 街道を行く番外編3 はコチラ

お問い合わせ

北広島町まちづくりセンター(千代田地域づくりセンター) 電話 : 0826-72-7375

大朝地域づくりセンター 電話 : 0826-72-7371

豊平地域づくりセンター 電話 : 0826-83-0020

芸北地域づくりセンター 電話 : 0826-35-0070